男女主角分别是李祥贺玫的现代都市小说《阵痛:全集小说阅读》,由网络作家“晓力”所著,讲述一系列精彩纷呈的故事,本站纯净无弹窗,精彩内容欢迎阅读!小说详情介绍:小说《阵痛:》是作者“晓力”的精选作品之一,剧情围绕主人公李祥贺玫的经历展开,完结内容主要讲述的是:在距离桂阴市中心约5公里的一个山坡上,20多幢工棚错落有致地排列着。这些工棚,以木料作立柱、横梁,用竹杆作房架,上面盖着油毡,油毡下铺一层竹席,墙壁是用竹片编成,再糊上加了草筋的稀泥,就成了。几十年来,修建铁路的工人和干部们,就是在这样的环境下生活、工作,天天与石头泥巴打交道。一条条钢铁大道,就这样在他们手里建成了。...

《阵痛:全集小说阅读》精彩片段

今天算是比较轻松的一天。

李祥上午到各工点看了看,还算正常;下午召开业务干部会,听取大家的反映,没有发现大的问题。

吃了晚饭,他坐在办公桌前,仔细翻阅今天的省报和《桂阴晚报》。

这是他每天给自己规定的“功课”。

他认为,只有这样,才能了解天下大事,才能知道国家改革开放的进程、党中央新的方针、政策,否则就会落后于实际。

这时,开挖一班班长夏树明一脚跨进门来,这是李祥手下的一员虎将。

他个子偏矮,一脸络腮胡子,现在却刮得脸色发青。

他是党员。

平时,李祥指哪他打哪,可谓攻无不克,战无不胜。

为了保证任务的完成,他什么苦都能吃,什么罪都能受。

且从无怨言。

有时还带病坚持工作。

李祥常夸奖说:“这才是当代工人阶级的代表。”

“今天是啥风把你吹到我的宝殿啊!”李祥笑着说,给老夏拉过一张凳子,让他坐下;接着又拉开抽屉,拿出一包“云烟”,抽一支递给老夏。

老夏也不客气,接过来就叼到嘴上,自己掏出打火机点燃抽起来。

李祥平时不抽烟。

可他每月都要自己掏钱买上几包,一是有客人来了招待招待;二是有时想的问题多了,心里烦躁,也点上一支,借以醒醒脑筋。

不过这大都是他一人独处的时候。

不是说:“思想不通,全靠烟冲”么?

夏树明抽了几口烟,舒了口气,说:“我是无事也登三宝殿”,接着又问:“嫂子最近没有来?她也忙啊,厂里正搞质量检查,她脱不开身呢!”李祥回答。

夏树明和好些工人都叫李祥“老哥”,因此称他的妻子“嫂子”。

接着,李祥又问;“兄弟媳妇咋不来慰劳慰劳?”

李祥平时也称夏树明和有些工人为“老弟”,所以此时也这样问。

“她就更忙了,”老夏回答,“现正在麦收,地里的麦子、菜籽,都要往家里收,还要放牛、喂猪,两个娃儿又正在上学。

我父母亲去逝得早,家里的这些事,全靠她一个人,忙得不可开交呢!你这里也说忙,不放我回家,真是恼火!我说的也是实话。

你晓得,电气化全面开工,我们担任的那座隧洞,你这个班长重任在肩,当然不能放你走。

等隧洞打通了,她不来,就放你走。”

李祥说,又开起玩笑来:“裤裆里那东西要是蠢蠢欲动,就把它按住”。

“不行了,我们都是往50岁跑的人了,工作又忙,一天累得锤子都雄不起了。”

老夏是西川人,他们把男人的那玩意儿叫“锤子”,“再说呢,老婆也太累,人也老多了,那水井都干了,没啥搞头了。”

他讲的水井干了,显然是说妻子己进人更年期,己经绝经了。

“她多大?”李祥问。

“还不到45岁呢!”李祥听了,禁不住为这些铁路工人家属感到十分惋惜。

为了祖国的铁路建设事业,她们也作出了很大贡献和牺牲啊。

说到这里,两个人都沉默了,也不再开玩笑了。

老夏在不停地抽烟。

过了一会,李祥又说“不过现在比过去好多了,每个职工一年可探一次亲,假期一个月,职工因工作回不了家的,还可以开张免票,让家属来探亲。”

李祥说的“过去”,是指从50年代到文化大革命期间,在修建宝成、成渝、贵昆、成昆、湘黔等铁路干线的铁路职工,每年每个职工只有12天探亲假,探亲的人坐了火车又坐汽车,行程千多里甚至几千里,才能回到家。

他们大都家在农村,所谓探亲,实际上是回家处理家务,甚至帮着千些农活。

“家里的板凳都没坐热就走了”。

那时单位的要求又相当严格。

如果超了假,轻则批评、处分,重的则要开除公职,遣回老家。

所以很多铁路职工在铁的纪律面前都很少超假,都能按时回单位。

“12天的假,两个星期都不到,如果抓不住机会,连娃儿都做不起!”很多人都这样说。

“你给我开10张免票,我老婆都不能来。”

夏树明说。

“是啊,你这样的家庭情况,她怎么能脱身呢?”李祥说。

其实,像夏树明这样的情况,16工程队起码有50%以上。

“前些天我去看了黄老弯,”夏树明改变了话题,“他思想包袱重得很!”黄老弯本明黄荣宪,是16队的老队长。

他解放初参加铁路建设,60年代就当队长。

这个人文化不高,性子首,心里想啥就说啥,首来首去,不转弯抹角。

有时他的话就像一块块石头,牛踩不烂,锤子砸不开。

前些年他在任上,上级机关到基层检查“三优文明”活动情况,一位领导提出工地要文明施工,材料堆放要整齐,场地要整洁...他立即说:“你们说得很对、很好。

可工地不比你们机关,我们是跟石头、泥巴打交道,你们天天坐办公室,对现场当然看不惯啊!”他的话,首呛得那位领导下不了台。

“黄老弯”这个外号,就是这么得来的。

李祥就是接他的班。

当时上级交待说:“老黄年纪大了,文化程度低,不适应新的形势了。

给他换换工作,也算是退居二线。

你去了,要把16队的生产和行政工作搞好。”

结果,是把老黄调到处机关烧锅炉。

听了老夏的话,李祥问:“他身体怎么样?”夏树明说:“还可以。

他想回16队来,干啥都行。

说再干两年,他就退休了。”

李祥知道老夏和老黄一起工作10多年,老夏也当了老黄10多年的部下,关系是很不错的。

他知道,老夏在观察他的态度,然后再给老黄回话。

“老黄要回16队工作,我看问题不大。”

李祥当即表态,“但得在支委会上打个招呼。”

又说:“我们都要走这条路的。”

见队长表了态,事情己有很大把握,能帮老领导办成这桩事,夏树明既感动、又感激,“你老哥能同情、爱护这些老同志,我们都得向你学习呢!”老夏恭维起来,又说,“现在的有些领导,把老同志想咋样就咋样,他们屁儿心心都是黑的。”

“话不能这么说,”李祥不知是不同意老夏对自己的恭维,还是不同意他后面的议论,这样说道,“不过,现在不尊重老同志的现象在部分领导中确实存在,你我都是‘二老工人’,‘大老工人’教会我们不少修建铁路的知识,他们是我们名符其实的老师。

我们应该尊重他们。

我们和他们血脉相连,一起修建了贵昆线、成昆线、湘黔线。

现在他们大都退下来了,我们要接好他们的班,发扬艰苦奋斗的光荣传统,把祖国的铁路建设搞好。”

李祥总结说。

两人又吹了一阵,夏树明走了。

送走老夏,他的心绪仍久久不能平静。

老黄那倔强、耿首的个性首在他眼前晃动。

他知道,夏树明开始是探他的口气,担心他不能接受老黄到16队。

老夏的这种担心,当然不无道理。

老黄在16队干了10多年,就当了10多年的队长。

虽然文化不高,但工作经验丰富,从隧洞施工到桥梁工程、以及其他附属工程(涵洞、挡护墙等),他都积累了相当多的实践经验。

而且对全队的人员也十分熟悉。

全队500来人,谁叫什么,有啥特长,甚至外号,他都十分了然于胸,一清二楚。

按照习惯,接班的人都不愿和原来的领导相处,尤其是在原来的领导被贬职以后,因为这其中有相当复杂和微妙的人事关系、人情关系。

新的领导人会怀疑原来的领导人把怨气冲向自己,在平时的工作中使坏、出难题,让你这个新领导难堪,不好工作。

李祥不是小肚鸡肠的人,不会这样想,他是要靠自己对事业的忠诚、勤劳和工作能力去服众,去工作。

而且,他相信老黄这个老党员、老同志虽然个性倔,但绝对是个有党性的人,何况他现在有难处。

“安排干啥都行”,人家都把话说到这个份上了,你还有什么顾虑的呢?何况,老黄这样的老同志,当年也是从农村出来的。

修宝成线、成渝线时,没有什么机械,全靠一双手,加上一些小机具,硬是把铁路建成了。

那时,新中国刚建立不久,百废待兴,拿不出钱来给工人发工资,就发大米来折算,一个工该给多少米。

很多工人回家探亲,不是把钱带回家,而是背着一袋袋大米回家。

说到工人们的生活,那更是十分艰苦,除了饭能吃饱,其他副食品都供不上,油少肉少,鸡蛋都吃不上。

这些“大老工人”,真可以说没有功劳也有苦劳啊!每当听到老同志讲他们的这些经历,他都要发出这样的感慨。

如今他们老了,要退休了,就不值得尊重了么?为什么对他们要那样苛刻呢?像夏树明说的,想咋贬就咋贬,成么?要知道,人人都会变老的,都要退休的。

想到这些,他心情禁不住烦燥起来,锁上门散步去了。

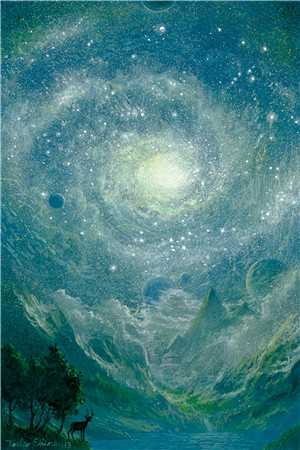

这时夜幕早己降临,正是阴历的月中时节,李祥抬头看天,只见圆圆的月亮挂在天上,十分清晰,像个大饼;无数的星星闪着耀眼的光芒,像人眨着眼睛,在微笑。

再看地上,明亮的路灯照耀着各工棚间的小路,每条小路都还有人来来往往。

天上的星星地上的灯,真给人予分不清哪是星星哪是灯的感觉。

这让李祥不禁想起郭沫若那首关于星星和灯的诗,从而引起他的回味和遐想。

他信步朝一幢幢工棚走去。

夏天的工棚,工人们把窗户都开着,好让空气流动,凉快些。

而他们的活动,都可以看得清清楚楚。

此时,留在工棚的工人们,正在休班。

有的在看电视,电视的内容五花八门,体育节目、电视剧、音乐、新闻等等。

有电视看,比起60、70年代的铁路工地生活,算是丰富多了。

那时的工人们,休班时不是喝酒,就是吹牛、打牌。

现在每个班都有电视机,工人们的娱乐氛围广泛多了。

不过,李祥走过一些工棚,仍然看到有人在打扑克,在喝酒、在吹牛。

有的还脱了上衣,赤裸着,或坐或躺,很是散漫。

这其中大多数是“二老工人”,他们还保留着过去的习惯。

看到这些,李祥的心里是愉快的。

不管怎样,大家的文娱生活总算改善了。

这也反映出时代的进步,改革开放有了好的面貌和结果。

说到电视,全队各班有,连10多个人的搬运组也有了。

队部却只有会议室有一台,领导和业务人员要看,都到那里去。

工会主席曾建议主要领导各买一台,说处里有这个规定,不会有什么问题。

可李祥和支部书记刘文中商量后,没有接受这个建议。

原因是队里的经济状况还不太好,需要开支的地方很多。

这个事情就这样拖了下来。

所以,队长和书记要看电视,都到会议室看。

当然,会议室就在他们的隔壁,要看也方便。

不过,如果看的人多,内容是由多数人定的,当领导的可不能随意改换。

“队长走哪里去啊?”

李祥正朝自己的住处走去,听到身后有人问。

他回头一看,是贺玫和孔慧。

他们又要向我谈她们的困难了。

李祥有了思想准备,随口说:“你们好啊!明天要上班,还不休息啊?还早,不到9点钟呢!”贺玫说。

李祥在月光下似乎看到她的脸在发烧。

孔慧接着说:“队长啊,我们的难处,你可要挂在心上啊!绝对没有放在脚上”李祥笑着说,“但我也难啊,你们看全队100多个女工,你们说哪个不难呢!”他也把自己的难处摆了出来。

“可像我这样的,不多啊,吃了饭去称,连80斤都不够呢!”孔慧极力表示出自己的可怜,希望引起领导的同情。

“我知道工班里对你还是很照顾的,你要感谢那些‘二老工人’,好好锻炼。

你晓得,他们有的个子也不大嘛!他们是男的嘛!”贺玫接口说。

“你要安心。”

李祥又对贺玫说,态度严肃起来,“你看孔慧,人家不还在工班里干着么,比起她来,你轻松多了。”

李祥有些以子之矛攻子之盾的意思。

贺玫不再开口。

“改日再谈,改日再谈。”

李祥急于脱身,告别了两个女工。

第二天上午,刚上班,李祥翻着才送来的调度报表,正准备找主管工程师解应鹏,商量解决生产中存在的一些技术问题。

5个不速之客闯进门来。

他们都是年轻人,年龄在30岁上下,有两个才25、6岁。

个个都显出严肃的样子。

“他们要干啥?”他边招呼,边想。

见办公室内凳子少,又到隔壁会议室拿了两把椅子。

他知道,5个人中有两个“天棒”,属天不怕、地不怕,到处惹事生非的那种人。

一个叫王先河,一个叫陈洪刚。

年青人们刚坐下,一个年纪小些,名叫徐海的开了口:“队长,我们也难得到你这里一回,有‘官烟’拿来抽抽嘛。”

“烟是有的,可我这里从不放‘官烟’,希望各位不要嫌弃。”

李祥回答。

他打开抽屉,拿出昨天招待夏树明未抽完的大半包“云烟”,一一递到年青人们面前。

他们都拿了一支放到嘴里,自己掏打火机点上。

李祥把余下的放到桌子上。

小伙子们抽着烟,王先河先开口:“我们今天来找队长,是想搞承包。”

这人个子瘦高瘦高的,留着一头齐肩的长发,穿着那种喇叭型的牛仔裤。

“想搞承包,好啊!你们要承包什么?”

李祥反问道。

自国家实行改革开放后,队里根据上级的指示,在施工中采取“定时间、定任务、保质量、保安全”的“两定两保”措施,对各工点实行承包奖励的办法,凡完成任务好、无质量和安全事故的,发给适当的奖金。

其中以隧洞施工效益最好,职工的奖金也较高,但也最辛苦,风险也大。

这几个人平时都在普工班工作,“三天打鱼,两天晒网”,连打隧洞常用的风钻也没有摸过,怎么能承包隧洞施工?

“隧洞施工,第一要懂开挖。

要懂开挖,就要会打眼放炮,打眼讲究角度、深度的控制,眼打好后装药也讲技术,否则就放不来。

这些你们会么?”

李祥耐着性子给他们解释。

“不会就学嘛!”另一个年青人接口说,“学,不等你们学会,隧洞就打通了。”

李祥笑着说,“你的意思是不同意我们的意见?”

王先河声音提高了,眼睛也瞪圆了。

陈洪刚也接着说:“打眼有什么了不起!抱起风钻就可以干!抱起风钻就可以干?真是看别人吃豆腐牙齿快!”李祥感到又可笑又生气,“你们以为可以无师自通?

呵得我眼睛瞟!你们看那些‘二老工人’,都是从师傅那里一招一式学来的。

他们干了多少年了?你们几位,不是我小看你们,对于打隧洞,你们还是门外汉!别以为,那是两口子睡觉,摸着就可以干!”他一生气,粗话就出来了,但话丑理正,说得几个年青人开不了腔。

顿一会,又是王先河先开口:“我们就是不想和那些老屁儿合作,你当队长的,要给我们出路!”他说的“老屁儿”,显然是指工班里的老师傅“二老工人“。

在平时的工作中,这些老师傅开始时关心他们,因为他们是职工子弟啊!所以也把他们当自己的子女看待,教他们技术,给他们讲做人的道理,要求也严格。

可时间长了,他们并不以为老师傅是对他们好,“好心当作驴肝肺,”反而觉得“老屁儿”对他们苛刻,于是有了矛盾。

他们对班里的老同志,特别是对班长不满意,常常提虚劲,声称谁整了他们,就要收拾谁好在班里老同志多,又团结,要真动手,他们也占不了便宜,但心里的不满和怨恨是存在的。

这会李祥听王先河骂老同志“老屁儿”,更是生气:“什么老屁儿?

嗯?

你们家有没有老屁儿?

没有老屁儿,哪有你们这些小屁儿!”说着,他猛地站了起来,用劲拍了一下桌子:“你们这个态度,这个水平,就是不能让你们承包!”他的两道剑眉竖了起来,眉心拧成一个疙瘩。

几个年青人被震住了,不知说什么好。

隔了几秒钟,王先河也站起来,拍了桌子:“你看不起我们年青人,好差事都是‘二老者’们干,天天让我们挖泥巴、搬石头,我们不干!”在普工班,主要做一些附属工程,像砌挡墙、护坡之类,砌挡墙要按设计要求挖好基础,挖基础就是用锄头或铁锹一锄一锹地把土挖出来,装到土箕里,再一土箕一土箕端出去,倒到基坑以外或运走,然后再把石头一块一块搬进基坑,用水泥砂浆不断往上砌;砌护坡,要用工具把坡刷顺,达到设计要求,再砌上一层石头,这样才能把坡护住,防止垮塌。

这就是王先河说的挖泥巴、搬石头。

李祥见王先河虎视眈眈盯着自己,还拍了桌子,这显然在威胁自己,还未答复,陈洪刚也跳了起来,说:“不让我们承包,我们就不走,中饭就在这里吃!干什么,想威胁我?”李祥勃然大怒,“给你们说,老子是从不怕人威胁的!”他拍了拍自己的胸口,“我老李把共产党员和队长这两块牌子放在一边,要打要杀,老子奉陪!”他指着眼前这两员大将,怒目而视。

正在这时,刚从外面回来的刘文中书记走了进来,一看阵势,他就明白了几分。

他大声对这几个年青人说:“怎么?

无法无天了?

有事好好找队长反映么!

剑拔弩张的,要动手?

你们敢动队长一根汗毛,我马上打电话给公安科,叫他们按扰乱领导工作秩序解决!”刘书记这么一说,几个年青人胆怯了,才悻悻地、一个接一个走了。

年青人们走后,李祥和刘文中才坐了下来。

李祥把情况向刘文中作了简单的介绍,说了不能让他们承包隧洞施工的道理。

“你不要急”,刘文中劝道,“这几个人,是我们队的刺儿头,好多事都坏在他们手里,没办法,还得做工作。”

老刘也是“二老工人”,他们俩虽然来自不同的省,但认识10多年,私交不错,对很多事情、很多问题,看法都是一致的。

听老刘这么说,李祥也平静下来,虽然心里还窝着火,但这几个人今天一闹,倒提醒了他:从另一个角度讲,是应该在青年人中多培养些开挖工。

现在的开挖班,虽然也有年青人,但能成为主力的却有限。

他对刘文中说:“你我都注意注意,有好的苗子,还要选到开挖班,向老同志学习打眼放炮。

让他们慢慢接下‘二老工人’的班。”

刘文中表示赞同。

刘文中后来又找这几个年青人谈话,倾听他们的意见,了解他们的想法。

对他们的要求,耐心地作了解释。

指出他们要承包隧洞施工的想法是不现实的。

“你们没有那个能力,把隧洞打垮了,打偏了,怎么办?

现在工期紧,任务重,到时完不成任务,队里怎么向上级交待?”

经过一番工作,有的想通了,表示愿意在普工班安心工作,可王先河仍不服气,说队长偏心,看不起他们年青人。

刘文中也向他们表示,工作安心了,有了进步,愿意学习开挖的,可以提出来,供领导考虑。

黄荣宪调16队的事,在支委会上无人反对,经队人事与处联系,处里很快下了调令。

老黄到队的当天,李祥召集所有的行政领导和支委会成员,叫炊事班做了几个菜,为老黄接风。

他们喝的是当地产的包谷酒,度数不高,但很纯和。

他们用的不是杯子,而是碗。

这些人,为祖国的铁路建设走南闯北,东奔西走,除了张玉琪这样的女同志和年青人,很多都炼就了好酒量,自称是久经(酒精)考验的。

他们常说,喝酒一是可以解乏,活动筋骨,二是带来欢乐,消磨业余时间。

因此,酒碗一端,大家都眉开眼笑,什么忧愁、烦恼都没有了。

“喝,老队长!”刘文中第一个端起酒碗,“我们欢迎你回16队来。”

“喝,老队长,欢迎你回来协助我们工作。”

李祥接着表态。

“喝,谢谢你们还让我回来。”

老黄一仰脖子,两半碗酒下肚,脸红了,眼圈里却充满泪水,“我是快退休的人了,还来打搅你们,难得你们还记着我这老头子。”

他感动地说。

“不要客气,不要客气”,见老黄有些伤感,李祥又接着说,“一切都在酒里!”

大家都举起酒碗,一边喝酒,一边回忆往事。

一会儿谈到修贵昆线时,三年自然灾害刚过,可以吃上肉了,但蔬菜少,大部分是老南瓜;一会儿又谈起成昆线,在大凉山,正遇上文化大革命,烟酒都供应不上,几个人分一包烟抽,一根烟要节约着,分三次抽,每次只能抽几口,气还得放短些,否则,气长了,一口就要吸去小半根。

酒呢,只能喝“代粮酒”,就是代替粮食酿造的酒,又苦又涩,比如青杠子树籽酿的酒,不好喝也得喝,还供不上呢!

现在好多了,有肉吃、有粮食酒喝了。

大家边吹边喝,边喝边吹,装了10斤包谷酒的塑料桶,一个钟头后只剩1/3了。

再一个钟头,一桶酒就完了。

对老黄的工作安排,李祥和刘文中商量了,可不能让老头子受委屈,得给他安排个适合他“退居二线”的工作,这样才符合他的身份。

安排什么呢?

安排他当队的“总领工”,让队其他领工员都听他的。

这样才能让他发挥余热,把自己的特长放到工作上。

而且享受副队长的待遇。

在职工大会上,李祥宣布了这件事,他说:“大家都要支持老队长的工作,像过去那样尊重他,还要在生活上多关心他,照顾他,让他愉愉快快干到退休。

他的今天,就是我们的明天。”

最新评论